LA TERRASSE

par Francis BARALO - décembre 2004 -

NOS RUES CHEZ NOUS Lettre à Mon ami : cliquez

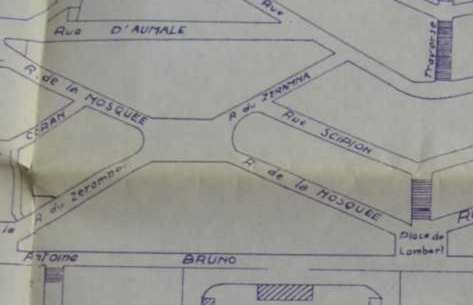

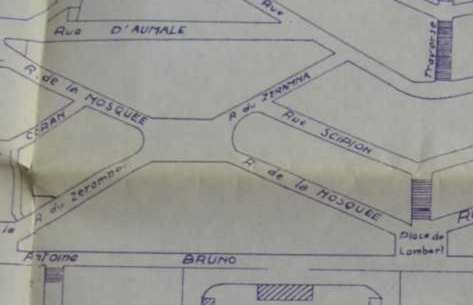

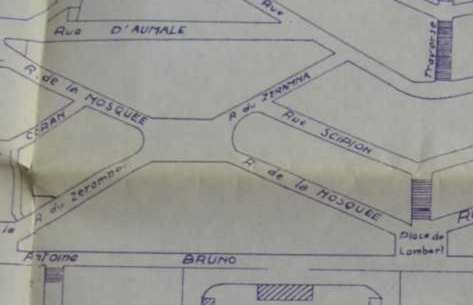

D’abord, il faut que je me fasse plaisir en écrivant « 6 rue du ZERAMNA PHILIPPEVILLE ALGERIE ».

Voilà, c’est fait. Il y a trente ans que je ne l’ai pas écrit. Vous ne pouvez pas savoir combien cela fait du bien mais aussi…

A gauche : la Rue du Zeramna |

Le 6 rue du Zéramna, maison de mon enfance, comprenait quatre appartements, deux au rez de chaussée ,deux à l’étage.

Pouvait-on appeler cela appartements ? Pour y avoir vécu un certain nombre d’années, je peux parler du nôtre : aucun confort ,WC à l’extérieur ,pas de cabinet de toilette…

L’été, je prenais la douche dans la pile [ancien mot qui désignerait l'évier], et l’hiver dans une petite baignoire en zinc remplie d’eau que ma mère faisait chauffer

sur un réchaud à pétrole. Nous nous baignions dans la petite cuisine au plancher incurvé. J’avais peur de passer chez le voisin du dessous par le sol.

C’était une vieille maison qui avait dû être construite un peu après la conquête de l’Algérie.

Sur le fronton de la fenêtre de cette cuisine, mon père avait planté dans le chambranle (avec une pointe de 7) le crâne d’un bœuf armé d’une grande paire de cornes.

Il voulait, disait-il, conjurer le mauvais sort (le mauvais œil) qui me harcelait par une multitude de maladies. C’était vrai, j’ai passé une partie de mon enfance au lit

avec bien des maux : paratyphoïde, primo infection … La penicelline venait d’être accidentellement découverte. Elle était réservée à l’armée mais pas encore commercialisée

pour les civils.

Dans toutes les maisons de «là-bas», il y avait une terrasse : «notre terrasse à nous». Grande, petite, je ne sais plus. C’est tellement loin !

Pourtant, elle offrait aux locataires l’espace vital complémentaire qui manquait dans nos habitations exigues. Elle était le prolongement de notre vie à la maison. C’était

un point de chute, un lieu de rencontres des locataires.

Les toits en terrasse de "chez nous" |

La terrasse était bordée par un trottoir en plate bande plantée d’un buisson genre laurier cerise.

Cette haie a toujours été pour moi un mystère. Les feuilles avaient la forme de celles du cerisier, d’un vert foncé mat et certaines

d’entre elles portaient en leur centre, côté soleil, un fruit rouge, genre cerise. Mon père me disait « Attention , n’en mange pas ,c’est de la poison ».

Derrière cette barrière végétale, Black, l’épagneul breton à robe beige, intimidé par son nom, attendait patiemment le droit d’aller à la chasse.

Après la niche, un poulailler et au fond, une cave habitée par une famille très pauvre : la maison de Fatma abritée par deux néfliers.

Mon père parlait souvent de ces deux grands arbres : « Il y a un mâle et une femelle » disait-il. Dans ma tête d’enfant, je savais que chez un papa et une maman,

on trouvait toujours des bébés. Alors, je me disais que ces arbres devaient « faire l’amour » dans la terre à l’abri des regards humains.

C’était d’autant plus vrai que la maman regorgeait de fruits chaque année. Tous les mioches de la maison grimpaient sur ces arbres majestueux pour cueillir

les fruits jaunes, pour chasser la grive ou le gros bec avec la «taouate». Les fruits étaient si alléchants que les pauvres oiseaux se faisaient prendre.

A califourchon sur une grosse branche, mon frère et moi partions en voyage dans les pays des contes des mille et une nuits au pied du grand minaret de la mosquée de notre quartier.

Ces néfliers étaient aussi pour moi le meilleur remède du monde. Mon père prélevait avec délicatesse les jeunes pousses de feuilles et faisait une tisane que je buvais.

Pourquoi ? J’avais souvent des maux de ventre et cette mixture avait un effet spectaculaire sur mes allées et venues au WC. J’y crois encore. Peut-être faudrait-il vendre le brevet

aux pharmaciens !

Au fond ,un escalier en ciment permettait l’accès au jardin. Enfin comme toute terrasse qui se respecte, le propriétaire avait tendu quelques fils de fer

pour sécher le linge.

Et les acteurs, pensez-vous ? Ils sont là et bien là. Dans une vitalité débordante, ils s’activent dans ma mémoire au milieu des éclats de voix, d’odeurs,

de jeux, de fête, d’un air d’accordéon… Inoubliables images, ô combien colorées !

« Chez nous », on vivait dehors. Les épouses musulmanes , ne pouvant pas sortir très souvent en ville, passaient leur temps sur la terrasse.

L’une d’entre elles avait pris possession du Lieu : c’était « mama FOUK ». Pourquoi ce surnom ? Elle habitait au rez de chaussée et elle montait en HAUT, pléonasme bien sûr

mais HAUT en langue arabe se dit « FOUK » donc mama fouk effectuait divers travaux domestiques sur la terrasse. Elle remplissait le « kanoun » de charbon de bois, déposait en son centre

un petit morceau de chiffon imbibé d’huile d’olive et craquait une allumette. Le charbon s’embrasait. Elle posait sur le foyer un grand plat en terre et cuisait la galette. Celà sentait bon.

« Mon fils chéri, me disait-elle, tiens un morceau. Elle est toute chaude, mange, mange. Tu me fais plaisir ». Elle rompait la galette encore fumante. Je prenais ce délice en salivant

et je l’avalais goulûment. Ma mère arrivait aussitôt pour contrôler ce que je dévorais. Elle avait peur qu’on m’empoisonnât. Elle était doublement responsable de son fils. Ma grand-mère paternelle

lui disait très souvent « Fais attention Antoinette qu’il n’arrive rien au petit. François te tuerait ». Il y avait toujours entre les deux communautés(musulmane et européenne) une certaine méfiance.

ILS n’étaient pas nos voisins à part entière! Leur amitié était éternelle.

Mama FOUK avait investi ce lieu de rencontres. Elle y vivait au quotidien, délaissant son petit appartement pour y accomplir des travaux au grand air sous les deux néfliers. Après la galette c’étaient

les makrouds, les beignets au levain flottant dans une bassine d’huile bouillante, les "crêpes" cuites sous une cloche en terre saupoudrées de sucre ou arrosées de miel.

Elle pendait sa lessive quand arrivait son tour. Avec un moulin en pierre, elle écrasait ce bon grain de blé dur pour sa consommation personnelle. Mama FOUK était pauvre. Pour célébrer la fête du mouton,

elle achetait, non pas le mouton, mais la chèvre ou le bouc. C’était moins cher.

On égorgeait la bête sur la terrasse. J’étais témoin de l’opération comme je l’étais aussi chez mes cousins à la campagne quand ils tuaient le cochon. Ces images m’ont marqué. Le moindre rappel de ces souvenirs

provoque chez moi, une gêne insoutenable au niveau de la gorge.

Mama FOUK préparait le couscous pour l’AÏD. Dans le couloir d’entrée de l’immeuble, elle posait au milieu de l’allée un grand plat en bois rempli de semoule roulée, de légumes et de viande bouillis.

Quatre ou cinq cuillères y étaient plantées. Ce jour-là, chaque famille doit offrir aux pauvres le boire et le manger.

Après la fête, on n’avait pas consommé toute la viande de chèvre. On n’allait pas la jeter bien sûr. Il fallait la conserver. A l’époque, on ne connaissait pas le réfrigérateur et encore moins le congélateur. Comment faire ?

Si ma mère était encore vivante, je verrais son visage se durcir par le simple fait d’avoir posé cette question. Je lui dirais « Man, calme-toi .C’est du passé .Oui, je sais ,tu entrais dans des rages folles. Encore une fois, calme-toi.

Laisse-moi continuer, il faut bien que les autres comprennent le pourquoi. ».

Mama FOUK utilisait un vieux procédé de conservation : sécher la viande, une espèce de boucanage. Les morceaux étaient débités en lanières puis exposés au soleil sur les fils du séchoir à linge.

La chair séchait mais elle réfugiait des familles de mouches avec leurs œufs sans oublier l’odeur qui n’était pas celle de la galette. L’opération terminée, Mama FOUK ramassait le tout et le stockait dans des sacs pour les jours de disette.

ET CHAQUE FOIS, ELLE OUBLIAIT DE NETTOYER LES FILS.

Ma mère intervenait furibonde «Mama FOUK, je dois pendre ma lessive alors nettoie les fils». La vieille femme semblait ne pas comprendre ou plutôt elle estimait que le nettoyage du séchoir

incombait à celle qui allait l’utiliser. La suite, je préfère ne pas la raconter : les injures fusaient des deux cotés, en Arabe, en Français…avec pour seul témoin, moi, qui soutenais ma mère.

J’enrichissais mon vocabulaire de « gros mots ». J’oubliais de dire que tous les autres voisins disparaissaient aussitôt les hostilités ouvertes….

Dans toute la maison régnait une lourde tension… Et puis un matin, plein de soleil, la TERRASSE fumait et une bonne odeur de galette planait sur tous les locataires. Je flairais comme un jeune chien. Mama FOUK préparait son philtre.

Je me précipitais sur le lieu de la dispute. Mama me donnait une serviette toute blanche et toute chaude qui enveloppait délicatement ma gourmandise préférée : « Tiens, mon fils, apporte ça à ta mère ».

C’était le pain de la réconciliation. Alors ma mère sortait de chez nous, montait les escaliers et dans un élan fraternel les deux femmes s’embrassaient. Mon cœur bondissait de joie. Mama FOUK était pour moi, la seconde grand-mère que je n’avais pas.

Avec elle, j’ai appris à connaître la vie dans une famille musulmane. Je précise une famille pauvre très méritante. Je respectais cette « grand-mère » qui conduisait sa grande famille avec courage et sacrifice.

Un jour ,ses enfants se sont concertés pour lui offrir la réalisation d’un rêve que tout musulman a en lui depuis sa naissance : un pélérinage à la Mecque. Mama FOUK était partie pour les Lieux Saints et ELLE nous était revenue encore plus grande

et plus respectable : c’était une HADJA.

Quelques précisions de Francis : La rue du zéramna se trouve ou se trouvait près de la mosquée de PHILIPPEVILLE. Elle aboutissait sur la place de la Mosquée. "La terrasse "existe encore mais hélas je n'ai pas de photographie.

A l'époque une famille de maçon ne pensait pas aux photos. J'ai quitté SKIKDA en 1964 et depuis je n'y suis pas retourné. Avec mon épouse on parle d'y retourner ce printemps mais?????

De Suzette : Voulant illustrer ce texte, je n'ai trouvé dans "mes" photos, que les terrasses de la Casbah d'Alger... Mais dès que vous me fournissez des photos des terrasses de Philippeville... je la changerai..

Pour écrire à Francis :